穿越百年:清末沈阳城的风华记忆_钟楼_盛京_奉天_皇太极_沈阳市

在历史的尘埃中,一组清末沈阳城的老照片犹如时光的碎片,静静诉说着那个时代的繁华与沧桑。这些照片,虽已泛黄,却依旧能够带领我们穿越百年的时空,窥见那个曾经的盛京。

1904年(光绪三十年),一名男子孤独地站在沈阳城墙的东垣之上。这座城墙,曾在皇太极时期被新修得气势磅礴,高达3丈5尺,宽1丈8尺,周长长达9里332步,四面城垣上屹立着八座巍峨的城门。然而,随着时间的流逝,尤其是晚清时期,这座曾经坚固的城墙逐渐失去了往日的辉煌。

1904年的沈阳中街,站在鼓楼上眺望远处的钟楼。这条街道曾是清朝沈阳最为热闹繁华的街道之一,商铺林立,门面气派非凡。

1904年,沈阳钟楼,这座钟楼为高大的正方形城台,高度超过两丈。城台四面均设有孔门,方便行人车马自由穿行。钟楼上的大钟尤为引人注目,其口径达120厘米,重量超过6000斤,彰显着皇太极时期的雄伟与庄严。皇太极更是亲自为其命名为“盛京定更钟”,象征着这座钟楼的独特地位和历史意义。

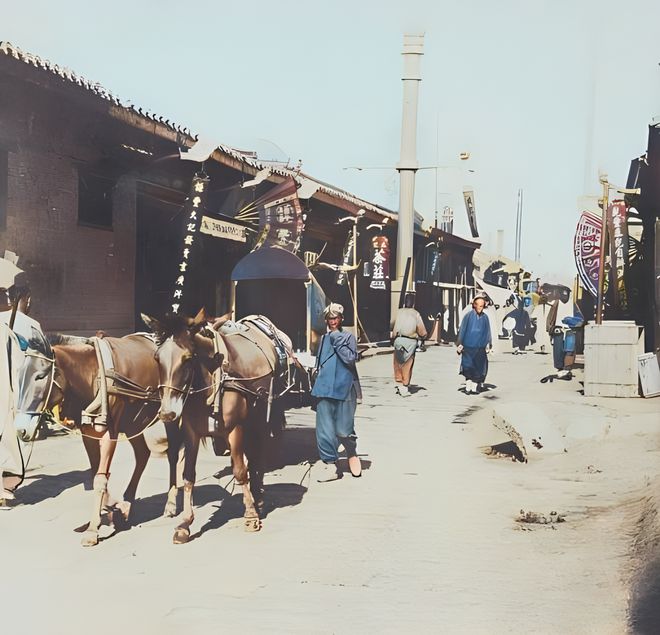

1904年,沈阳街景一瞥。照片中可见两家洋货店,店内陈列着烟草、药品、棉织品等琳琅满目的进口商品。

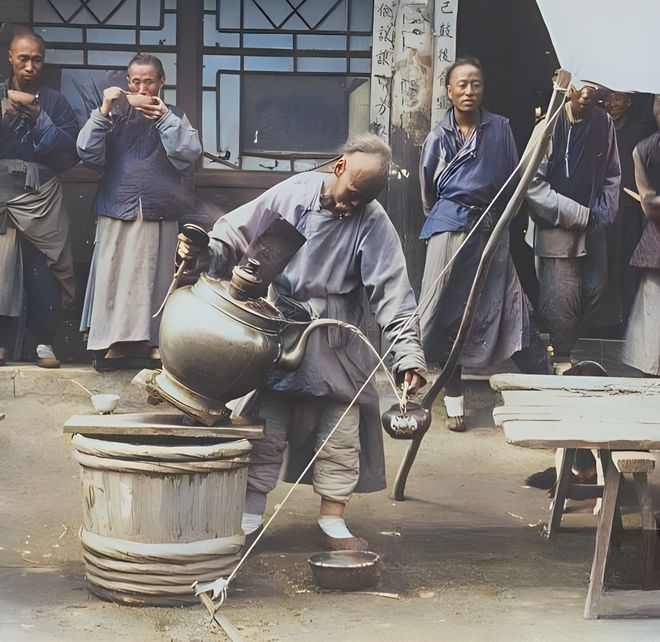

1904年的沈阳街头,一处茶水摊引人注目。在旧社会,茶水的消费呈现出两种不同的风貌:一种是专为富贵之人提供的茶馆,那里人们品茶、闲聊,还能欣赏到悠扬的曲调和戏曲表演;而另一种则是街头巷尾随处可见的流动性茶摊,它们专为过往行人提供解渴服务,价格亲民。照片中展示的正是这种流动性的茶摊,为行人提供了一片清凉与宁静。

1904年的沈阳火车站,客运火车的三等车厢展现了一幅别样的景象。晚清时期的三等车厢设计相对简陋,采用“敞篷”式设计,使得乘客在旅途中不得不直面日晒雨淋,这无疑为旅途增添了几分艰辛与不适。然而,正是由于其低廉的票价,这些车厢成为了普通百姓出行的首选,使他们能够在有限的预算内实现远程的移动。

1904年,沈阳的街头,一群苦力正忙碌地搬运着沉重的货物。这条街道略显陈旧,两旁的店铺门面朴素无华,没有中街那种宽敞华丽的景象,却更显得朴实与真实。

1904年的沈阳城外,一条主干道贯穿其中,两旁的民居都特意将地基垫高,以应对大雨天可能带来的水患。这种景象在过去并不罕见,是当地人智慧与适应环境的体现。这条道路繁忙异常,手推独轮车、马队和马车络绎不绝,各种交通工具穿梭其间,形成了一道独特的风景线。

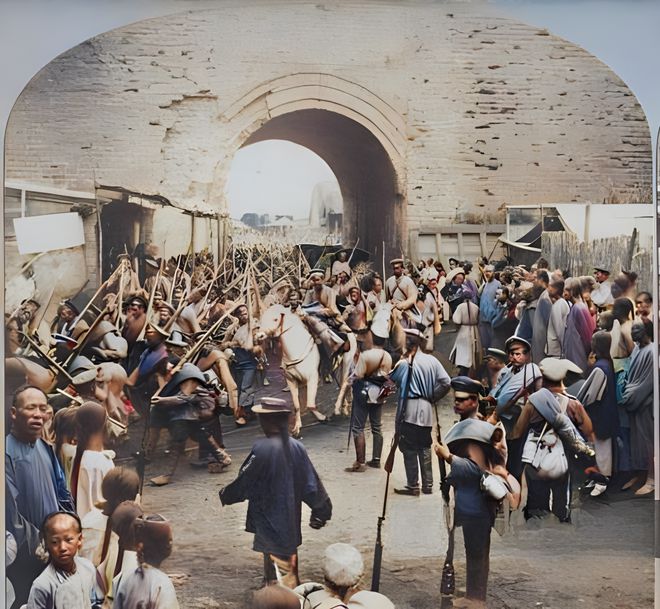

在日俄战争时期,俄国军队如潮水般涌过沈阳奉天古城门,而在这片中国的土地上,俄国与日本的军队正陷入激战,双方互不相让。

这些清末沈阳城的老照片,不仅记录了一个时代的风貌,更承载了无数人的记忆和情感。它们让我们得以一窥那个时代的真实面貌,感受到那个时代的独特魅力。

网友评论