家国的镜像与历史:当代摄影中的南洋

二十世纪中叶,随着二战后东南亚政治权力的变化,摄影的稀有性和特权性逐渐瓦解,开始走向普通大众。

1980年代后,东南亚经济起飞,消费主义消解了集体意识,摄影用来追溯家庭、记忆和文化。而二十一世纪科技与信息社会的来临,也让摄影愈加普及。东南亚的当代摄影,不只是即时的当下,也是历史记录,在时间的纵轴上,当下即历史,现在即永恒。《存活的图像:东南亚的摄影》(Living Pictures: Photography in Southeast Asia)正在新加坡国家美术馆展出。本文对其中的脉络及重要展品进行了解析。

摄影与现实,似亲密关系中的两个主体,既紧密,又矛盾,恋人般亲密无间,又充斥张力,模棱两可的矛盾性让摄影愈加迷人。摄影无法反映全部现实,只选取了整体的一部分,产出一段并不完整的现实。

摄影也是对现实的本质性记录,是一段平面化的历史默片,它鉴别真假,成为私人记忆的替代品。摄影不能反应现实,而是翻译和解释现实,并创造出一个新世界。

摄影在1839年被发明时被纳入自然科学范畴,摄影师也是科学家、人类学家或生物学家,相片是标本、是世界的切片,是显微镜下的样本。

武安庆,《民兵学校》,1970年代,越南

这份对自然科学的执着在二十世纪中叶被打破,摄影的唯心主义特质被逐渐接纳,它诞生之初的稀有性和特权性,随着二战后东南亚政治权力的变化而瓦解。

苏丹纳萨鲁丁•沙(Sultan Ismail Nasiruddin Shah),《吉隆坡街道》 ,1969年,马来西亚

国民经济的几何学

第二次世界大战后,殖民地走上民族觉醒与国家独立之路,与政治独立同步的是国家经济建设。

20世纪50-70年代的摄影师,捕捉了东南亚轰轰烈烈的国家建设运动,拔地而起的钢筋水泥、巨型建筑和地基网格,让流动的空间变得规整有序,为构图带来天然的切割效果。

利用基建的规格形状,东南亚的摄影师们制造出拉兹洛·莫霍利-纳吉(László Moholy-Nagy)的包豪斯式几何化城市图景。

米其林•杜林镜头下二十世纪六十年代的柬埔寨

法国摄影师米其林•杜林(Micheline Dullin)是柬埔寨现代建筑之父旺莫利万(Vann Molyvann)的忠实记录者。1955-1970年,结束法国统治的柬埔寨迎来黄金岁月,西哈努克亲王在全国大兴基建,法国留学归来的旺莫利万成为柬埔寨公共工程部总设计师,建造“新高棉建筑”风格。

米其林•杜林,《航拍建设中的柬埔寨国家体育馆》,1963年,柬埔寨,收藏:Nausicaa Favart Amouroux

国家体育馆、独立纪念碑、国家大剧院和居民公屋的意义,不仅是公共场所,更是国家独立的象征物。1927年生于巴黎的米其林•杜林,被西哈努克亲王聘为专职摄影师,记录了20世纪50-60年代柬埔寨首都金边的城市景观,在红色高棉统治前夕,留下金边的黄金记忆。

米其林•杜林,《白色与灰色建筑》,1963年,柬埔寨,收藏:Nausicaa Favart Amouroux

大规模基建也出现在柬埔寨邻国泰国,以一种更浪漫的方式。没有殖民历史,也没有大规模战争摧残,东南亚的中立之国泰国更为诗意。

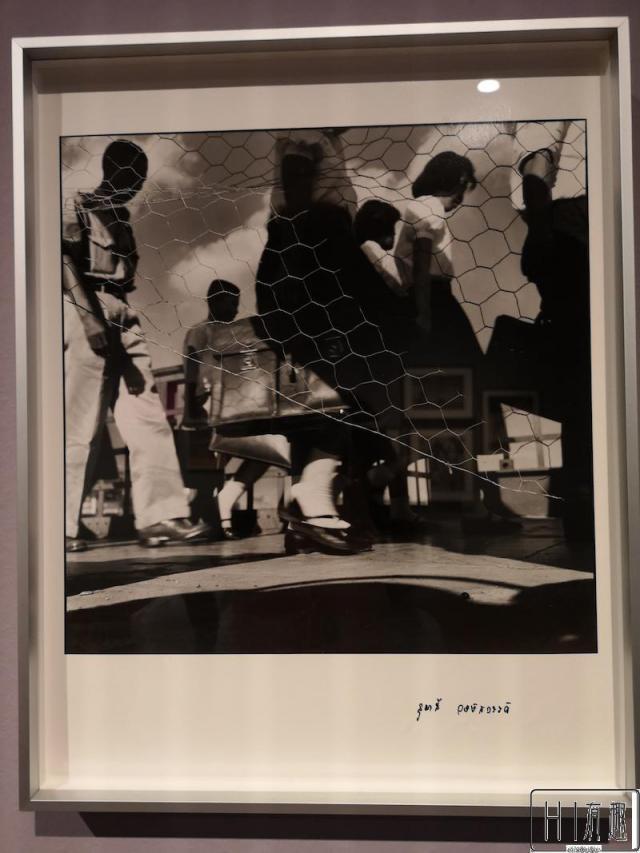

旺萨宛,《拉玛一世大桥》,1958年,泰国

旺萨宛(Rong Wong-Savun)是一位作家,用泰文和英文双语写作,曾被誉为泰国的“文学花园之鹰”。1958年,他漫步在曼谷拉玛一世大桥上,看到来来往往的人群,画面油然浮现,他举起相机,将桥上的一刻定格在胶卷上,从此成为泰国传奇摄影师。

旺萨宛,《拉玛一世大桥》,1958年,泰国

透过照片可以窥见泰国早期“通勤族”的样貌,他们过桥到河对岸上班,身穿白色或浅色上衣,女性穿中长款深色半裙,露出小腿,脚蹬粗高跟鞋,十分讲究,展示了上世纪五十年代曼谷富裕的生活水平。

旺萨宛,《拉玛一世大桥》,1958年,泰国

即使热带艳阳高照,着装仍一丝不苟。举着横纹印花太阳伞、头戴墨镜的女性在桥上踽踽独行,优渥舒适、潇洒自得。

旺萨宛,《拉玛一世大桥》,1958年,泰国

旺萨宛充分利用大桥的围栏、铁丝网与钢筋骨架,将工业材料与几何造型置于镜头前,笼罩在整个画面之上,还记录了彼时曼谷严重污染的空气,滚滚黑烟笼罩于城市上空。

旺萨宛,《拉玛一世大桥》,1958年,泰国

现代化通过钢筋、网丝、黑烟将人群包围,人们生活在循规蹈矩里,有着不可逾越的规则秩序。

纵使黑白色能表现工业时代的间隔感,但新加坡摄影师陈立诚(Tan Lip Seng)却用玫粉、鲜红、金黄等色彩表现工业的疏离。

陈立诚,《钢铁架上的工人》,1965年,新加坡,新加坡国家美术馆 藏

1942年生于新加坡的陈立诚也非科班出身,像所有华人一样,他本该按父母规划的道路成为一位功成名就的医生,却因兴趣爱好当了摄影师,并成为久负盛名的摄影艺术家。

陈立诚,《两个工人》,1968年,新加坡,新加坡国家美术馆 藏

鲜艳的色彩让画面活跃起来,观看陈立诚的作品有种化学反应,透过画面能闻到油漆或石油的味道。

对新加坡的国家建设来说,为国民盖房是个重大举措。入住政府盖的公屋(HDB)是民族认同的开始,让这座城市不再只是个移民之城,而是家园,摄影构建了国家认同。

林光霖,《林家的孩子们》,1970年代,新加坡

林光霖(Lim Kwong Lin)的《小贩》是新加坡家喻户晓的老照片,见证了公屋历史。从走出公屋、在艳阳下欢声笑语的卖货小孩,是新加坡建国史的标志性影像。

林光霖,《小贩》,1970年代,新加坡

林光霖的摄影也被誉为“家园的肖像”,通过图像书写了一部国家当代史。

Kouo Shang Wei,《白鸽飞过新加坡河上空》,1970年代,新加坡,新加坡国家图书馆 藏

革命汹涌:镜头下的战争与政治

东南亚经济建设的繁荣表层下,是汹涌的骚动与沉重的生命代价,也让东南亚当代摄影愈加动人。

黄幼公,《战争的恐怖》,1972年,越南,DOGMA Battlefield Lens Collection 藏

战乱时期的摄影充满动感,比平面艺术更具魅力。经济建设可以现场观察,旅行观光并非遥不可及,但战争与政治运动,不仅无法参与,也唯恐避之而不及,可越是隔绝,越是好奇。

艾迪•亚当斯,《枪决》,1968年,越南,DOGMA Battlefield Lens Collection 藏

摄影与真相间的张力,在战地摄影中表现得淋漓尽致。这个世界上恐怕没什么比战争和政治更“歪曲”了。政治可能是最不存在“真相”的事,人类的粉饰、扭曲与造作,在权力的争夺与较量中发挥到极致,摄影对战争的记录,可谓对真相的极致虚构。

武安庆,《流动的军营门诊》,1970年,越南

东南亚的历史是惨烈悲情的,作为其一部分的越南战争,却被世人记得最深,还要归功于摄影。

摄影“如实”记录了前线的“真相”:美籍越南摄影师黄幼公(Nick Ut)镜头下惊慌失措、冲出地雷区的孩童,美国战地摄影师艾迪•亚当斯(Eddie Adams)镜头下的枪决,既真实反应了战争的恐怖,也极具立场和视角。

武安庆,《流动的军营门诊》,1970年,越南

即使是最恐怖的战争,战地摄影师也做了艺术化的梦幻处理。越南摄影师武安庆(Võ An Khánh)战地医院的手术拍得如同油画,在幽静丛林与潺潺河流中,手术缓慢安静,伤员犹如《圣经》中的殉难者。

武安庆,《在敌军占领区丛林中给50位蒙面官兵上的超纲政治课》,1972年,越南

法国摄影师埃特•胡埃特(Henri Huet)将死亡表现得更具诗意。尸体被直升机从半空中拉起,抛物线般在天空中悬荡,化作飞翔的鸟,表现死亡的美感。

埃特•胡埃特,《美国伞兵战区》,1966年,越南,DOGMA Battlefield Lens Collection 藏

而手持武器在民宅中埋伏的美军士兵,脚下是一对恩爱的越南夫妻照,家庭的温情被置于脚下,如幻影般与真实世界的武器和枪声形成反差。

唐•麦库林(Don McCullin),《顺化战役中藏在民宅的海军陆战队士兵》,1968年,越南

唐•麦库林镜头下持枪士兵,表情静默,在人类的善意与罪恶间短暂踟蹰,仿佛小说《西线无战事》中的人物,上了战场的好战少年,却对战争产生怀疑。

与南越殉难者式的伤痕文学式记录不同,北越对战争充满激情,战场就是乐园。

武安庆,《西南战区宣传部组织的歌舞表演课》,1971-1972年,越南

劳动人民在此舞蹈、劳作、丰收,“妇女能顶半边天”、“劳动人民最光荣”,醉人的欢歌笑语在几十年前的中国似曾相识。

翁庆红,《在胡志明通道埋管道的先锋年轻人》,1974年,越南,DOGMA Battlefield Lens Collection 藏

北越的战地摄影充斥着英雄主义和无产阶级的力量感。战场上的地位变化与意识形态的根本塑造,让人们面对灾难的态度不同。

黎明庄,《河内的军人搜索美国军机残骸》,1972年,越南

越南摄影师翁庆红(Vuong Khanh Hong)和黎明庄(Le Minh Truong)的视角,就与美国和欧洲同行不同,对同一场战争,关注点与立场的分歧,决定了对真相截然相反的解释。

黎明庄,《乌明丛林的战士》,1973年,越南

西贡街头的报废残骸、南越统治者的狰狞面孔也都定格在胶片上,留存下这些瞬间的,是新加坡《海峡时报》战地记者泰伦斯•邱(Terence Khoo)。

泰伦斯•邱,《西贡美国使馆门前的汽车爆炸》,1965年,越南,DOGMA Battlefield Lens Collection 藏

回忆起我并不熟悉的越南历史,只记得南越几个头目人物的名字,例如吴廷琰、阮文绍等,短暂的南越政府20年内制造出的战争狂热分子,是否预料到未来的下场?他们后来又去了哪里?

泰伦斯•邱,《顺化的将军们》,1964年,越南,DOGMA Battlefield Lens Collection 藏

泰伦斯•邱的文史摄影还出现在另一场大规模群体性事件中。1965年的西贡街头,佛教徒示威游行,就在集会的两年前,一位佛教僧人在西贡十字路口引火自焚,抗议南越政府对佛教徒的迫害,以行善布施为任的佛教徒,也在暴力年代成为风暴的一环。

泰伦斯•邱,《西贡和尚示威游行》,1965年,越南,DOGMA Battlefield Lens Collection 藏

“水能载舟,亦能覆舟”,自下而上的颠覆在温和顺从的亚洲并不罕见,二十世纪中叶是东南亚风起云涌的年代。在1949年的印尼街头,我又看到了相似的群体,这个东南亚人口第一大国的政治更为庞大。

Frans “Nyong” Umbas,《1949年12月28日,雅加达总统宫外,人民在独立日听取苏加诺总统的演说》,1949年,印尼,ANTARA-IPPHOS 藏

在进入二十世纪中叶前,印尼尚未解决遗留问题。人群在照片上涌动,摄影曾专属于爪哇皇室和殖民高官,如今迎来颠覆,大众与民主化正在吞没这个岛屿。

阿莱克斯•门杜,《火车站送别上前线》,1946年,印尼,ANTARA-IPPHOS 藏

1945年日本投降,同年宣布独立的印尼很快迎来旧殖民者荷兰的报复。荷兰军队重返爪哇,企图重建荷属东印度,与印尼人民军展开为期四年的激战。

阿莱克斯•门杜,《被荷兰军队阻止进入雅加达的人民军》,1946年,印尼,ANTARA-IPPHOS 藏

印尼新闻社(IPPHOS)是专门记录印尼独立战争的摄影师协会,记录了这场20世纪最重大的革命之一。摄影记者阿莱克斯•门杜(Alex Menduit)拍摄了权力人物肖像,颇具领袖气质的印尼总统苏加诺激情演讲。

印尼新闻社(IPPHOS)出版的印尼独立战争摄影集

“领导通常是实干家,而非思想家。他们没有敏锐的远见天赋,也不可能有。因为这样的天赋通常会导致怀疑和不作为”,1895年,法国心理学家古斯塔夫•勒庞写道:“他们尤其喜欢从那些病态神经质、容易激动、半精神错乱、在疯狂边缘的人群中招募新成员。”

阿莱克斯•门杜,《苏加诺发表印尼独立演说》,1949年,印尼,ANTARA-IPPHOS 藏

阿莱克斯•门杜捕捉了印尼疯狂的大众与群体激情,也就是荣格所说的集体无意识,不是遗忘,而是无法意识到。

阿莱克斯•门杜,《印尼副总统哈达在火车站演说》,1947年,印尼,ANTARA-IPPHOS 藏

从这些二十世纪四十年代的图片上,似乎可以找到半个世纪后印尼命运的蛛丝马迹,二十世纪九十年代,印尼发生了另一场群体危机。照片上汹涌的人流,是古斯塔夫•勒庞笔下的乌合之众,也是查尔斯•麦基在《大众错觉与群体狂热》描摹的对象。

阿莱克斯•门杜,《日惹的印尼人民军》,1946年,印尼,ANTARA-IPPHOS 藏

民主化的匿名叙事

政治运动是从众的,进入二十世纪八十年代,战争结束、经济崛起,东南亚进入更为个体化的觉醒。摄影从记录工具,走向创作与当代艺术范畴。

“无脸人”多次作为隐喻,出现在这一时期的摄影中。普通人没有面孔,无需个性,作为符号和工具隐藏在社会职务与国家结构中。

Nge Lay,《有限事物的关联性》,2010年,缅甸,新加坡艺术博物馆 藏

他们是藏匿在船上、戴着面具的渔民,也是军营中服役的士兵。

或是打着手电筒、被反光遮住面孔的青年。在菲律宾艺术家Poklong Anading的《匿名》中,用来相机的曝光,反而是遮挡现实的障碍物。越是关注,就越是失语。

Poklong Anading,《匿名》,2009年,菲律宾,新加坡艺术博物馆 藏

菲律宾艺术家Kiri Dalena诠释无脸人形象,不仅标语牌上空无一物,人的面孔也藏在标语牌后,表达对权威的反抗。摄影是大众发声的新语言,从特权走向全民化。

Kiri Dalena,《被涂掉的口号》,2008-2016年,菲律宾

《盘中细节》描绘了都市人冷漠、疏离、忙碌的群像,大众不再激昂澎湃,对日常司空见惯,对媒体视而不见。

于一兰(Yee I-Lann),《盘中细节》,2013年,马来西亚,新加坡艺术博物馆 藏

无人之境就足以表达对记忆与伤痕的追溯,《炸弹池塘》是热带湿地,也是历史硝烟留下的痕迹。

万迪·拉塔那,《炸弹池塘》,2009年,柬埔寨,新加坡艺术博物馆 藏

倒是泰国人更爱调侃现实,玩味这个小乘佛教国家的僧侣。和尚手握旅游宣传单,化了浓妆,颇有泰国特色旅游景观——变性人妖的影子,讽刺着现实。

记忆的私有化

摄影在东南亚从早期的特权阶级专属,走向二十世纪中期渴望分享权力的大众。到二十世纪九十年代和21世纪,看清民主本质的个体逐渐放弃幻想,随着科技到来、信息爆炸,消费主义消解了集体意识,社交媒体让原子化的个人开始关注个体表达。

王良吟(Amanda Heng)是南洋当代女性主义摄影的开拓者。《另一个女人》由她和母亲共同完成,反应母女两代人的身份转变、语言隔阂与时代变迁。

王良吟,《另一个女人》,1996-1997年,新加坡,新加坡艺术博物馆 藏

法国人吉尔•马索(Gilles Massot)1981年来到新加坡后在此定居,成为这座城市的一员,他用摄影追忆城市足迹,在南洋骑楼下,探索道教的阴阳哲学与生活奥秘。

Chua Chye Teck用废弃垃圾制作奇幻王国,将消费时代的废弃物,组成另一个平行于消费者的奇幻天地。

菲律宾摄影师瓦维·纳瓦罗扎(Wawi Navarroza)颇有日本摄影师蜷川实花的影子。用鲜艳大胆的色彩表现如花绽放的女性。瓦维是名副其实的“地球人”,在菲律宾、纽约和马德里受教育,并长居伊斯坦布尔。《向我们来到时一样野性》、《热带哥特》、《炎热盛夏》探讨后殖民期热带地区的女性表达。

瓦维·纳瓦罗扎,《马尼拉的五月》,2019年,菲律宾, Michelangelo and Lourses Samson Collection藏

自拍与社交媒体也为艺术摄影提供了新灵感。瓦维的浓墨重彩,在新加坡摄影师Nguan的相机里,变成低饱和的马卡龙色。照片是正方形的Instagram式帖子,温柔的糖果色和蛋糕色让人仿若走进一家甜品店,连空气都是粉色。Nguan镜头下的新加坡温馨甜蜜,淡粉色充斥城市角落,却又分外孤独。

Nguan的作品弥漫淡淡的樱花粉,恬淡如糕点。这让我想到对粉红同样着迷的泰国艺术家玛尼·斯伊万尼彭(Manit Sriwanichpoom)和他的《粉红男人》,将那个穿爆炸粉色的男人置入一切不合时宜的场景中。

Nguan,《无名》,2016年,新加坡

泰国政治总是轰轰烈烈,看看今年激烈的泰国大选战况就知道了,艺术家爱表达汹涌的愤怒和讽刺。但新加坡风平浪静、国泰民安,可人们竟然还是孤独。从马卡龙色的照片中,我窥见美国艺术家爱德华·霍普的影子,带着樱花色的忧郁。后疫情时代的我们,对不确定性高度惶恐;而Nguan却告诉他的观众,确定性也不能保证快乐。

相机让艺术变得民主化,今天的手机自拍和朋友圈晒照,让人人都有机会成为艺术家。1936年,新包豪斯风格代表人物、匈牙利摄影师拉兹洛•莫霍利-纳吉曾写道:“未来的文盲将是那些不会拍照和写字的人”。近一个世纪后的今天,纳吉的预言已经成真。当下每个不经意的拍照,都是在书写自己的历史。我们总是高估自己的记忆力,殊不知刹那与瞬间如果不去记录,一切将转瞬即逝、灰飞烟灭。

《存活的图像:东南亚的摄影》展览现场 图: National Gallery Singapore

《存活的图像:东南亚的摄影》展览现场 图: National Gallery Singapore

新加坡艺术博物馆曾在2015年做了一场题为《残像:东南亚当代摄影》的策展,2023年,新加坡国家画廊将当代摄影置入更漫长的历史中。在时间的纵轴上,当下即历史,现在就是永恒。

《存活的图像:东南亚的摄影》(Living Pictures: Photography in Southeast Asia)正在新加坡国家美术馆展出,展览至2023年8月20日。

网友评论