“真想整天面对大海,迷迷糊糊地打瞌睡啊”

旅行的方式有很多种,拍照打卡式旅游很好,特种兵式旅游也很好,不过还有一种属于懒散人士的旅行方式——换一个风景好的地方,对着群山或者大海发呆,迷迷糊糊地打瞌睡。不知为何,只要景色优美,且是陌生之地,“虚度光阴”这件事情就会变得格外的治愈。

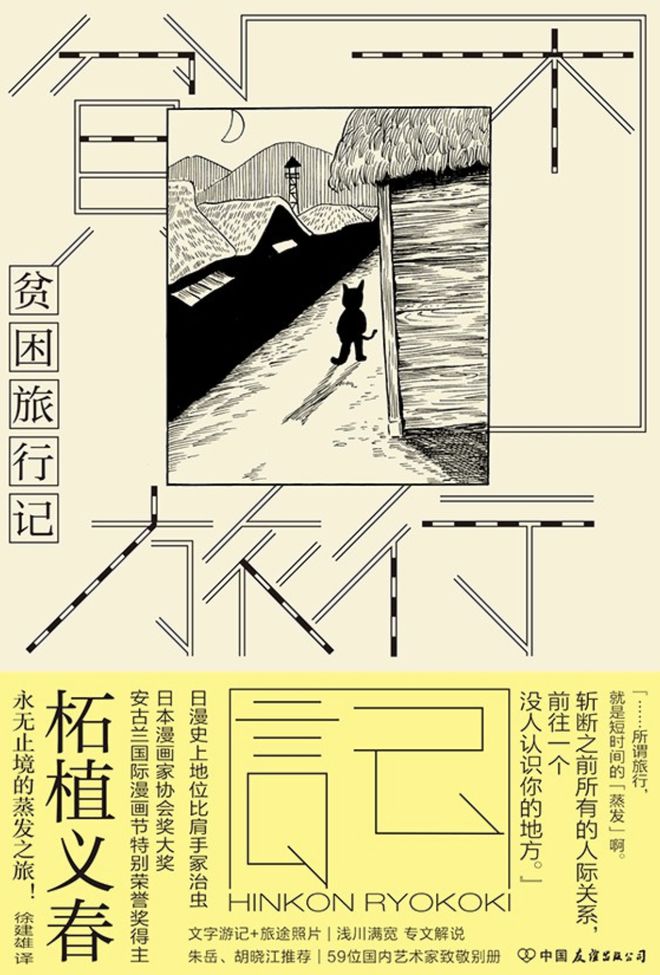

漫画家柘植义春在他的旅行随笔《贫困旅行记》里,就记录着他这种自由散漫式的旅行经历。为了去海边,找一个放生螃蟹的借口;读了一本书,就顺着小说里写的路线去看看。无须什么规划,也不必做什么攻略,带着一颗闲散的心,就这么溜达着上路去吧。

本文摘编自《贫困旅行记》,经出品方授权发布。小标题为编者所拟,篇幅所限内容有所删减。

01

我们为旅行找了一个绝佳的借口

我们一家三口,去了一趟久违了的外房大原。上次去的时候,孩子还没出生,这算是时隔几年之后的旧地重游呢。儿子正助到下个月就满七岁了。对他来说,当然还是第一次去大原。

大原是我母亲的故乡,我童年时代在那儿度过了两年,可以说,是个十分令人怀念的地方。那里也有一些亲戚,尽管几乎不相往来。我母亲的哥哥在那儿经营着一个名叫“○○丸”的钓鱼旅店,拥有几艘钓鱼船。母亲的姐姐是个海女,而她的儿子则是个渔船上的舵手。大约在二十年前吧,我曾在他们家住过,她还从海里捞来石花菜,给我做了凉粉。那可真是少有的美味啊,带着大海特有的香味,那怀念的味道叫人忍不住掉眼泪。不过,他们家我也只去过那么一次,后来几次去大原都没去过他们家。还有开钓鱼旅店的舅舅家,我也从未去过。主要是我这个人不善交际。

这次想去大原的时候,已经是十月底,似乎不太适合去海边了,可我在二十来天前去了一趟甲府的升仙峡后,心就野了,总想着出门旅游,活儿也没心思干,待在家里也坐立不安。妻子孩子似乎也是这么个心态,但又觉得马不停蹄地外出游荡也太奢侈了点,不免心中有愧。于是,我们就找了一个绝佳的借口:带上家养的寄居蟹,到海边去放生。

今年夏天,我给正助买了寄居蟹玩。一共五只,可养了才一个多月就死了四只。剩下的一只有蝾螺般大小,也像是虚弱不堪,已经不怎么动弹了。虽说只是个虫豸之类,可这么大的一个,眼睁睁地看着它死去又于心何忍呢?又没个肯收留它的地方,正一筹莫展着呢。将它放归大海,让它获得一条生路,好歹也算是积德行善了吧——我们全家在这一点上达成一致之后,就将它扔进正助的双肩包,拔腿上路了。

我们是中午时分离家的,下午四点半就到了大原火车站了。 在车站前喝了一杯咖啡后,我们便溜溜达达地,朝前一天预约好的一个叫作“大原庄”的国民宿舍走去。 大原庄位于海边的松树林中,从车站步行过去二十来分钟就到了。 沿着盐田川一路走去,看到了一片大原町临河分块出售的土地。 十年前,这些地还十分便宜,每坪才三万日元,而我当时手头正好有些积蓄,于是就想在这儿买地建房,扎下根来。 我跟石子顺造说起此事后,他就说这样的好事一定要带上他,我就带着他前来考察了一番。 我们在海滨漫步,观看了渔港,还爬上了八幡岬的崖顶。 石子先生登高远眺之下,赞不绝口: “好啊! 这儿真好啊! 简直是美不胜收! 比我住的烧津那儿(静冈县)的大海要壮观得多了! ”

他似乎对这里十分满意。几天后,我们就来报名抽签了。可老也等不来抽签的结果。一年后我跟母亲提起此事,母亲说,那块地的情况不太清楚,可几年前在第一次分售另一块分售地时,发生了剧烈的争执,还打得头破血流呢。所以说应该是不会卖给外地人的。说是不论本县人与否,都能公平公正地参与抽签,可哪有什么真正的公平公正呢?乡下人嘛,就是这么个德行——母亲原本就对家乡没什么好印象,趁机发了一通牢骚。

十年后的今天,我重新走在这片分售地上,但见杂草丛生,建起的房屋竟只有三所,并且还都是海产品加工厂,正向四周散发着阵阵恶臭。或许是被我母亲说中了,买地的人都是想做倒手买卖,所以没人真的住过去。

石子先生曾像口头禅似的反复说道:“啊,我真想住上那种坐在檐廊上就能看到大海的房子啊。真想整天面对着良辰美景迷迷糊糊地打瞌睡啊。”不过他之所以说出这种没出息的话来,或许也是身体不争气吧。就在我带他来考察大原的三年后,他去世了。

当我们走到盐田川河口的时候,天已经完全黑了。正赶上涨潮,海浪奔腾跳跃着扑向河口。这时又刮起了风,黑魆魆的远处洋面上立起了一排白色的浪头,右手边的渔港处灯火闪烁。我眺望了不多时,就觉得自己快要沉没于这苍茫寂寥的氛围之中了。

大原庄就在河口的左侧,即便在这样的季节里也几乎是客满的。由于没有别的称心旅店,我每次来这儿,都住在这个国民宿舍里,不过跟一些素不相识的客人在同一个食堂里吃饭,也真不是滋味。这次,有东京S区保健所员工的旅游团入住,洗澡时也不得不和他们混在一起,令我大为窘迫。

夜里无事可干,只得随随便便地躺着。虽说是一本正经出来旅游的,可来到了这么个毫无新鲜感的地方,到底也提不起劲儿来。正助从背包里取出了寄居蟹,将它放在房间的角落里。不过它还是一动也不动。感到十分无聊的妻子和正助到了十点钟就睡觉了。

可我由于多年来养成的习惯,不到半夜两点钟是睡不着觉的。我心想,要不明天就带着妻儿爬上曾带石子先生去过的那个八幡岬看看吧。可又想象过了头,仿佛看到正助失足掉下了万丈悬崖,差点把自己吓疯了。唉,这下倒好,弄得再也合不拢眼了。在进入梦乡之前,我总会陷入一些悲惨恐怖的妄想。这到底是怎么回事呢?

第二天,我们于十点钟离开旅店。天上下着小雨,凉飕飕的,不过小雨一会儿就停了。盐田川的河口有一百来个年轻人已经下海了,他们正兴高采烈地玩着冲浪。旅游旺季已经过了的海滩上,到处都是垃圾,冷冷清清的。手中的寄居蟹像是嗅到了大海的气息,居然从壳中探出了身来。从昨晚到刚才还是一动也不动的呢。我们轻轻地把它放在沙滩上后,它就一路倒退着,直到海浪将其吞没。

我们没上八幡岬登高远眺,就在渔港附近闲逛着。我看到自己在四五岁时住过的房子,跟正助说:“爸爸小时候在这儿住过的哦。”

可他似乎并不怎么感兴趣。这是一栋低矮的小房子,原先是个理发店。从正面看就是个店面,不过现在已经变了样了。对面是一家名叫“旭洋馆”的旅店。十多年前我曾在那儿住过,还听老板娘讲过我母亲年轻时的事情。这个旅店如今也已经歇业了。

当年,母亲租了本是理发店的房子,冬天卖关东煮,夏天卖刨冰。那可是个小本经营,卖刨冰时没有刨冰机,都是手工用刨子刨的。也没有存放冰块的冰箱,只得想各种办法,苦苦支撑着。做厨师的父亲去东京打工了。结果一去不回,就在东京病死了。

父亲死后我们就举家迁往了东京,所以在这儿总共也只住了两年左右。

看着这栋已十分陈旧的房子,我心想它早晚会被拆掉的吧,就让妻子和正助站在它跟前,给他们照了个相。(日后给母亲看了这张照片,母亲却说这是隔壁人家的房子,我们住过的那一栋已在不知哪一年的火灾中化为灰烬了。一想到我当时竟是对着邻居家的房子感慨万千,就不禁想笑。)

附近还有个带有防火瞭望塔的公会所,我的祖母曾一个人在那儿住过。我们也过去看了看,发现那儿倒还是老样子。上小学一年级的时候,我曾从东京疏散到祖母身边,在这个公会所里住了三个月。祖母并不疼爱孙子,我跟她两人住在那儿时,感觉备遭嫌憎,日子过得寂寥而又黯淡。

这种不愉快的记忆我提都没跟妻子提,就直接朝车站走去了,结果走错了路,来到了一个很大的食品店门前。

“哎?这儿不就是以前想买那个旧房子的地方吗?应该就在这店的后面吧。”

说着,我就钻进食品店旁边的小巷,并朝妻子招了招手。店后面已经成了停车场和仓库。从前这儿是有一所旧房子的,我们曾想买下但最后没买成。

那大约是在给石子先生介绍分售地的两年之前吧。我当时对自己的漫画失去了信心,正想着逃离大都市,到乡下去过安静日子呢。跟妻子来大原看地时,房屋中介就将那所旧房子介绍给了我们。占地三十坪,有自流井,平房,带弯型檐廊,有八叠、六叠、四叠三个房间,厨房也有三叠大小。虽说房子已十分陈旧了,但看样子,只要将厨房改造一下就能住人。再说要价只有一百三十万日元,便宜得跟白给一样,所以我们十分动心(顺带提一下,我们当时所住之处的地价是每坪三十万日元)。

两三天后,我跟朋友又去看了一趟那房子。隔壁的食品店老板听到了我们卸防雨窗的动静后,就跑过来气势汹汹地责问道:“你们在干吗?”

我们说是房屋中介介绍来的,他却说,这家人是他的亲戚,周围的房子也都是他亲戚S家一族的,没听说要卖掉。看他那样子,简直是把我们当成“闯空门”的小偷了,我难免有些窝火。

后来在房屋中介那儿了解到了那家要卖房子的前后经过。原来那家的主人确实是S家一族的,是个渔民,死在海上了,留下了一个不到四十岁的寡妇。这个寡妇与S家的族人搞得很僵,就带着独生子逃也似的离家出走了,据说去了离大原并不太远的木原线上一个叫作“国吉”的地方,在那儿的一个不三不四的小酒馆里做女招待。她也没跟亲族们商量一下,就决定要将那房子卖了。食品店的老板及其亲族们似乎也不知道她去了哪里。

由于食品店老板给我的印象很坏,从而推想他们一族人也都好不到哪儿去,就有点不想住在那里了。翻来覆去地考虑了四五天,还没等我拿定主意,房屋中介倒先打电话给我了,说是那所房子还抵押着一百万日元的借款呢,除此之外,还牵涉许多麻烦事,劝我还是死心了吧。我一口就答应了。想来那个食品店老板已经把房屋中介搞定了吧。

从如今已变成食品店的停车场这一点来看,那所房子到底还是被人侵吞了。妻子说:“我们要是真住到了这里,谁知道会怎么样呢?”言下之意是:恐怕也没什么好果子吃的。

确实,心血来潮的易地而居或许很有趣,但有时也会改变一个人的命运。这么一想,我就觉得买房之事被食品店老板搅黄了,或许反倒是一件幸事。

02

要不要就待在这种小地方,安安静静地过日子呢

仅仅是大原的话,没有多少旅游的感觉,很不尽兴,于是想在外面再住上一宿。于是我们就去了鸭川,并在那儿换乘内房线后去了富浦。富浦是第一次去,而我喜欢的作家川崎长太郎的小说《富津·富浦》,就是以那儿为背景的,所以我对那儿比较感兴趣。

那个小说的大致内容是这样的:

主人公是个年近七十的老头,带着年轻的妻子在横滨坐渡船去富津和富浦做短途旅游。老头有些懒洋洋的,上船后就躺在座位上,也不上甲板去眺望大海。在富津岬稍稍观光了一会儿,他们就去了富浦,在车站后面的绿色山丘的山脚下看到了一所像是火葬场的建筑物,烟囱里还冒着烟呢。

自知来日无多的老头看到了火葬场后,不由得感慨万千,随后就住进了位于海边的一个叫作“房州屋”的简陋旅馆。在昏暗的灯光下与年轻的娇妻悄没声地吃过晚饭后,老头为了消食,就一个人出去散步了。由于上了年纪,内脏衰退,消化功能不太好了,老头走在夜里寂静无声的街市上,放了好多屁。回到旅店,他躺下后一边回想着火葬场一边问妻子自己死后她有什么打算。不料妻子回答说,想去非洲旅游,跟外国人结婚,显得相当绝情。

川崎长太郎曾寄居在小田原海边的一个小仓库里,就着用装橘子的纸箱垒起的“书桌”和昏暗的蜡烛光,一个劲儿地写着不走俏的私小说。冬天手冻僵了,就只能在蜡烛头上烤火取暖。他是小个子,一副穷酸样儿,牙齿也掉得七零八落了,却还要给廉价食堂里的女服务员抛媚眼,时不时地逛逛花街柳巷,简直是想老婆想疯了,甚至觉得即便对方是个妓女也无所谓。

有了一点点积蓄后,就一天到晚地担心货币贬值。他这种悲惨、孤独的生活与我也有几分相像,所以引起了我的注意。六十岁过后,就跟两条野狗碰到了一起似的,他竟然跟一个比他年轻三十来岁的女人结婚了。他们去富津、富浦旅游后,就诞生了那部小说。而书中那股悲凉、寂寥的况味,就跟粘在了我心上似的,挥之不去。

到达富浦站后,我就朝车站后面望去,想看一看那个火葬场。但看到的只是一片平坦宽阔的田野,哪有什么火葬场呢?跟车站工作人员打听了一下,对方露出了一脸的诧异,说这个镇子上根本就没有火葬场。进入车站前的咖啡馆打听那个名叫“房州屋”的小旅馆时,人家也说没有叫这么个名字的旅馆。

虽说私小说是讲究实话实说的,但毕竟是“作品”嘛,或许他把旅馆名字改掉了亦未可知。还有书名中的“富浦”没用汉字,而用假名写作“とみうら”,应该也是这么个缘故吧。可是,他竟然还无中生有地弄出个火葬场来,真叫人哭笑不得啊。

尽管如此,我们还是按照小说中所描写的路线,朝海边走去,想找一下貌似房州屋的旅店。我们沿着车站前冷清的街道走了没几步,就碰上了国道,于是就往右拐了。左边商店林立,分布在国道的两旁,可朝右边走了一小段,就已经是市郊,连房屋都看不见了。从那儿朝崖下俯瞰,看到了一个小小的海湾和小小的渔港。这儿的景色跟伊豆半岛上那些个荒凉的小渔村有几分相像,感觉不错。

我们走下很陡的坡道,去渔港看了看。渔港里静悄悄的,空无一人,水泥路面上泼了水,十分洁净。渔港前有个叫作“逢岛馆”的旅店,颇具古风,显得既沉稳又安详。或许那就是房州屋吧。但又恐怕不是,因为小说中房州屋店门前就是国道。当然,我也并非非房州屋不住,所以随后便将心思花在寻找适合我们居住的旅店上来了。

逢岛馆我们是十分中意的,但太贵,要八千日元,一百来米开外的“竹乃屋”“富浦馆”就只要七千日元。于是我们又走了两百来米,来到了海湾深处,发现那儿有个名叫“曳舟”的民宿。是两年前新建的,十分干净,又面朝着海滩,于是我们就在那儿住了下来。

曳舟的饭菜十分高档,吃得我们心里发虚,担心结账时伙食费会超过住宿费。长达二十厘米的对虾与沙拉的拼盘、腌海螺肉、用两只虾与蔬菜制成的天妇罗、二十厘米大小的红烧鲪鱼、竹䇲鱼和高体的刺身,而这些居然只是一人份。妻子迅速算了一下成本,说道:“这可怎么好?店里没赚头了。”

真是不折不扣的瞎操心。《富津·富浦》中住在房州屋中的那个老头的年轻妻子,也算过伙食的价钱,看来女人都喜欢干这种事。

半夜里突然风雨大作。这个民宿里除了我们就没有别的客人了,主人一家都已经睡了,妻子和正助也睡得死死的,屋子里一片寂静,只有我一个人一直睁着眼睛。我又开始沉湎于无边无际的空想,将川崎长太郎的际遇与自己老后的生活重叠在了一起。尽管我没有年轻的老婆,但就画稿不怎么走俏这点来看,估计将来的境况也跟他差不了多少。

此时,打在窗户上的雨点越发猛烈了,远处还传来了雷声,我站起身来隔窗朝外望去,只见遥远的洋面上不住地划过道道闪电。雨点横打在半闭着的白铁皮防雨窗上的声响,到底还是把妻子吵醒了。她睁开眼睛,说了句:“下成暴雨了吧。”

我们一家三口睡成了一个“川”字。我朝妻子招了招手,她爬过来钻入我的被窝后,立刻就脱掉了内裤。我心想:这事我们有几个月没做了?外面风雨依旧,时不时地,闪电将房间里照得通亮。

一改昨夜的疾风暴雨,第二天却是个大晴天。一个在海滩上焚烧枯枝败叶的人说,今年秋天的第一阵寒潮已经来了。平缓地延伸至海面的浅滩上养殖着紫菜,四下里一片寂静。远远地可以望见一些进出东京湾的船只,它们移动得极为缓慢,简直就跟停在那儿似的。我尽管尚未到该考虑如何安度余生的年龄,却也不由得心中暗忖:能不能就待在这种毫无刺激的地方,安安静静地过日子呢?

由于天气变冷了,我们决定早点打道回府。顺着来路往车站走去时,见路边有个小鱼铺。妻子说:“等等。我去看一下鱼的价格。”

原来她昨晚吃饭算账时,由于以前没吃过鱼,不知道什么价。

妻子驻足于鱼铺前,显得若有所思,仿佛在问自己:“今晚吃些什么好呢?”结果,买了一包竹䇲鱼干。

(昭和五十七年[1982]十月)

本文摘编自

《贫困旅行记》

作者:[日]柘植义春

出版社: 中国友谊出版公司

出品方: 后浪 / 后浪文学

出版年: 2024-3

编辑 | 轻浊

主编 | 魏冰心

文中图片来自:《海街日记》

知识 | 思想 凤 凰 读 书 文学 | 趣味

网友评论